《心理学》第十一章 社会认知与行为 本章导学

重点掌握: 自我概念,社会刻板印象,从众及亲社会行为等概念;

掌握: 自我概念的内容,影响态度改变的因素,亲社会行为发生的过程;

了解: 影响人际吸引的要素,攻击行为的理论解释,友谊对儿童发展的作用,减少社会偏见的方法及现实应用。

“他来自人群,像一粒尘土,微薄、微细、微乎其微,寻找不到,又随处可见。他自认渺小,却塑造了伟大。这不是一个人的名字,这是一座城市的良心。”这段文字是2006年“感动中国十大人物”颁奖典礼上的一段颁奖词,获奖者是来自青岛的一个名为“微尘”的爱心团体。

“微尘”,起初是青岛一位数次捐款不留姓名的普通市民,后来,扩散成一个爱心群体,再后来,扩展成一个关爱他人的爱心符号。以“微尘”命名的募捐箱、徽章,散布青岛的大街小巷,成为青岛一个体现爱心的公益品牌。

在茫茫的人群中,每一个个体尽管都像一粒“微尘”,但任何一粒“微尘”都不是孤立存在的。人与人之间存在多种多样的相互作用,这些相互作用可以通过社会心理学的概念和原理来解读。本章内容即属于社会心理学的研究范畴,重点介绍有关社会认知、社会行为的基本概念和原理。

1.自我概念是一个人对自己的身体状况、行为特点、人格特征、社会角色、社会关系和思想观念等诸多方面的看法和观念的总和。它是一个具有多维度的结构,其中包括了物质自我、社会自我和精神自我,也包括了现实自我和假定自我。

2.社会刻板印象是指人们对某一类人产生的概括而固定的看法。它是对社会群体的最简单认识,具有一定的合理性,但也容易产生认知偏差,导致偏见。常见的刻板印象是性别刻板印象和种族刻板印象。

3.社会态度是人们对社会现象(社会事件、人物、社会规范等)所持有的喜欢或不喜欢的评价性反应,它表现在人们的信念、情感和有目的的行为中。态度与行为之间不是一一对应的关系,态度对行为的影响受宣传说服者特征、信息特征、渠道特征和信息接收者特征等多个变量调节。

4.亲社会行为是指对他人有益或对社会有积极影响的行为,包括分享、合作、助人、安慰、捐赠等。社会交换理论认为助人行为的核心动机在于获得奖赏、避免惩罚;生物进化论认为因为亲社会性行为具有维护种群生存的价值,因此在进化过程中被保留了下来;社会进化论则认为亲社会行为是通过社会习俗和社会规范被保存下来的。

5.班杜拉认为攻击是人们根据行为者和行为本身的特性而对某些伤害性行为作出的一种判断。习性学观点、挫折—攻击理论和社会学习理论分别对攻击行为的起源和过程进行了解释。影响攻击行为发生的外部因素主要有厌恶性刺激、激活和媒体因素。

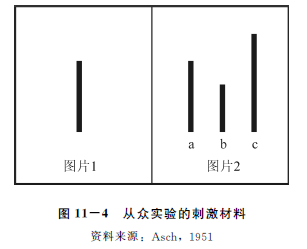

6. 从众是由于真实的或想象的群体压力而导致的行为或行为变化。阿希的从众实验证实了从众现象的普遍性和个体差异性。人们从众的主要心理动因是获得正确的信息、获得他人的接纳和喜欢、减缓群体压力。外部影响因素包括情境模糊、情况危急、权威在场、个人在群体中的地位、群体凝聚力和群体规模。

7.人际吸引是指个体与他人之间在情感上相互亲密的状态,是人际关系中的一种肯定形式。影响人际吸引的因素主要是相似性与互补性、熟悉与临近、外貌、人格品质。

8.亲密关系在了解、关心、信赖、互动、信任和承诺等方面不同于其他关系,友谊和爱情是亲密关系的两个典型范例。

9.友谊是一种自愿的、个人的关系,通常能够提供亲密和帮助,在友谊关系中,双方互相喜爱并寻求彼此相伴。情感的、共享或共同的和社交的是友谊的三个重要维度。友谊在儿童社会性发展中具有重要作用,建立和维持友谊需要遵循友谊准则。

10.爱情专指男女之间的亲昵关系,是包含着审美、激情等心理因素及生理唤起和共同生活愿望在内的一种强烈的情感状态。斯滕伯格的三成分理论认为爱情由激情、亲密和承诺三种成分构成,爱情受个体的依恋类型、年龄和性别影响。

1.自我概念的主要内容是什么?

2.影响态度改变的因素有哪些?

3.分析亲社会行为的发生过程及影响因素。

4.影响攻击性行为的因素有哪些?

5.举例说明影响人际吸引的因素。

6.说明友谊在儿童发展中的作用。

7.爱情的主要成分是什么?