《心理学》第二章 意识和注意 第二节 注意

人从睡眠到觉醒,再到注意的过程,是意识状态的连续体。当人们处于注意状态时,意识内容比较清晰。对于注意指向的内容,人的意识比较清晰和紧张。人的注意所指向的内容,一般处于意识活动的中心。

注意又不等同于意识。注意是一种心理活动或“心理动作”,意识主要是一种心理内容或体验。若人脑为一台电视机,注意是对电视节目进行选择的过程,而意识是出现在电视屏幕上的内容。注意提供了这样一种机制,决定什么东西可以成为意识的内容,而什么东西不可以。与意识相比,注意更为主动和易于控制。

(一)注意的定义和特点

注意是心理活动或意识对一定对象的指向与集中。 注意的两个特点是指向性和集中性。

1. 注意的指向性

注意的指向性是指人在某一瞬间,他的心理活动或意识选择了某个对象,而忽略了另一些对象。如一个人在剧院里看戏时的注意指向舞台上演员的台词、动作、表情、服饰,而忽略了剧场里的观众。

2. 注意的集中性

注意的集中性是指心理活动或意识在一定方向上活动的强度或紧张度。当心理活动或意识指向某个对象的时候,它们会在这个对象上集中起来,即全神贯注起来。例如,医生做外科手术时,注意集中于病人的病患部位和自己的手术动作上,与手术无关的便排除在他的意识中心之外。心理活动或意识的强度越大,紧张度越高,注意也就越集中。

(二)注意的外部表现

注意是一种内部心理状态,可以通过人的外部行为表现出来。

1.适应性运动

人在注意时,有关的感觉器官朝向所注意的对象,以便得到最清晰的印象,如“侧耳倾听”、“举目凝视”等。

2.生理变化

集中注意时,呼吸会变得轻微而缓慢,甚至可能暂时停止。而紧张注意时,心跳则会加快,拳头握紧。

3.无关动作停止

高度集中注意时,无关动作会暂时停止。

注意作为一种内部心理状态,它和外部行为表现之间,并不总是一一对应的。

根据注意产生有无目的性及所需意志努力程度的不同,可以把注意分为不随意注意、随意注意和随意后注意。

1.不随意注意

不随意注意又称为无意注意,是指事先没有目的、也不需要意志努力的注意,是注意的一种初级表现形式。

通常具有以下特点的事物都容易引起我们的无意注意:

(1)相对强烈的刺激。例如,一声巨响、一道强光、一种鲜艳的颜色,都会立刻引起我们的注意。但是在这种情况下,起决定作用的不是刺激的绝对强度,而是刺激的相对强度(一种刺激与其他刺激互相比较的力量)。例如,在屋里安静的时候,很轻的脚步声也能引起注意,而在很喧闹时,这种脚步声就不起作用了。

(2)突然发生变化的刺激。例如,在听报告时,如果报告人的声音突然停止了,马上就会引起听众的注意。

(3)不断变化的刺激。例如,霓虹灯的一闪一熄的刺激,特别容易引起行人的注意。

(4)刺激物与周围事物的反差。例如,嫩绿的草原上有几只白羊、“万绿丛中一点红”、“鹤立鸡群”、在许多小孩中有一个大人,这些都容易成为注意的对象。

由于不随意注意是自然而然发生的,不需要付出过多的意志努力,使人不致产生身心疲劳,因此,在人的实践活动,特别是在教育教学实践中应充分利用这种注意形式。下面就是两位初中语文老师面对课堂中的突发事件,针对学生的无意注意而采取的两种截然不同的做法。一天初一(1)班王老师和初一(2)班的李老师都在上语文课,分别给两个班的同学讲解《为你打开一扇门》。突然,从窗外传来一阵急促的“的嘟——的嘟”声,这声音犹如一块巨石落入平静的水面,教室里顿时喧闹起来。紧接着,像有谁下了一道“向左看齐”的命令,所有的学生都向左边看去。“这是怎么回事?”还没等老师喊出话来,坐在靠窗边的同学已经站起来,趴在窗台上向外张望。其他的同学更是着急,他们有的站在椅子上;有的一蹦一跳,脖子伸得老长;平时上课就坐不住的同学索性冲出座位,涌到窗前。他们你攘我,我推他,争先恐后地向外张望——原来是两辆红色的消防车由南向北从窗前驶过……教室里这才恢复平静。

初一(1)班王老师面对这样的情景,放弃了原来的教学内容,而让同学们把刚才的所见、所闻、所想说出来,写下来。结果,同学们个个情绪高涨,说得头头是道,写得也很精彩,乐得老师满脸堆笑。

初一(2)班李老师面对以上的情境板起面孔,维持纪律,让学生回到座位上,继续原来的教学。而学生却余兴未消,沉浸在刚才的氛围中。

初一(1)班王老师很好地利用了没有任何准备、也没有明确的认知任务的无意注意,把它转变成培养学生观察能力的好时机,引导学生看、听、说、写;指导学生正确、全面、有条理地观察事物,取得了意想不到的教学效果。而初一(2)班的李老师则没有捕捉到“无意注意”所带来的机会,仍然试图维护严格的甚至苛刻的课堂秩序,结果却令他失望。两位老师采用不同的教学方式处理课堂中的这一偶发事件,其教学效果则完全不同。

同时,我们也要看到无意注意利用不恰当对教学造成的干扰。比如有位年轻的张老师,对于班级教学和教学管理工作充满了热情,他担任小学二年级(1)班的班主任,对该班的教室进行了一番精心的布置,教室内的墙上张贴了各种各样生动有趣的图画,窗台上还摆上了各种花草,教室充满了生机。这一切产生了怎样的效果呢?这位热情的教师出发点虽然很好,但事与愿违。有趣的图画、各种花草,这些新异的刺激物很容易吸引了学生(尤其是低年级学生)的无意注意,他们在上课的时候常常不自觉地把注意力转移到欣赏图画、花草等各种事物上,而影响了注意力的集中,影响了专心听课。

因此,要提醒的是,不随意注意是一种被动的注意,缺乏预定的目的,容易受客观刺激物特点的影响,单凭这种注意是不可能进行系统学习和艰苦工作的。所以只有把不随意注意和随意注意结合起来,才能发展注意能力,提高工作效率。

2. 随意注意

随意注意又叫有意注意,是指有预定目的、需要一定意志努力的注意。它是注意的一种高级形式,是一种积极、主动的形式。是在不随意注意的基础上发展起来的,是人类所特有的心理现象。

如果说直接兴趣是引起不随意注意的条件,那么间接兴趣则对随意注意有巨大影响。间接兴趣越稳定,就越能排除各种干扰,对活动对象保持随意注意。例如,一个人刚开始学外语时,常常觉得背单词、学语法很枯燥乏味,但一想到学好外语就能直接阅读国外的第一手资料,有了这种间接兴趣,在学习时,就能克服困难、刻苦攻读了。

在明确活动的目的、任务的前提下,合理地组织活动,利用积累的丰富经验等有助于集中随意注意。此外,人们为了集中注意,除了要采取一定的措施排除干扰之外,有时还要用坚强的意志与干扰作斗争。这些干扰可能是外界的刺激物,也可能是肌体的某些状态(如疲劳、疾病以及一些无关的思想和情绪)。

3. 随意后注意

随意后注意是注意的一种特殊形式。是指有自觉目的但不需要意志努力的注意。在特征上,随意后注意同时具有不随意注意和随意注意的某些特征。它和自觉的目的、任务联系在一起,这方面类似于随意注意;但不需要意志努力,又类似于不随意注意。随意后注意既服从于当前活动的目的与任务,又能节省意志努力,因而对完成长期的、持续的任务特别有利。

随意后注意实际上是在随意注意的基础上发展起来的。例如,开始从事某项生疏、不感兴趣的工作时,人们往往需要通过一定的意志努力才能把自己的注意保持在这项工作上。经过一段时间后,他们对这项工作熟悉了,并发生了兴趣,就可以不需要意志努力而继续保持注意。这时,随意注意就发展成了随意后注意。随意后注意是一种高级类型的注意,具有高度的稳定性,是人类从事创造性活动的必要条件。培养随意后注意关键在于发展对活动本身的直接兴趣。

(一)注意的稳定性

注意的稳定性是指注意在同一对象或活动上所保持时间的长短。这是注意的时间特征,也称为注意的持久性。但衡量注意的稳定性,不能只看时间的长短,还要看这段时间内的活动效率。

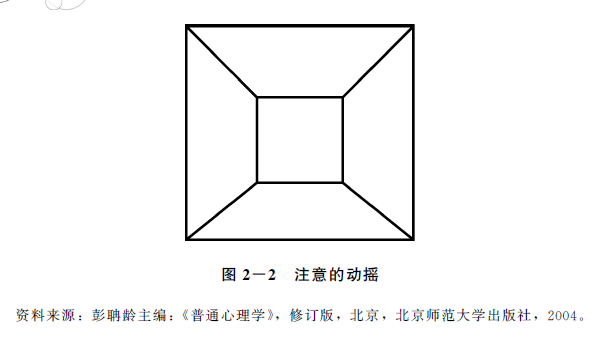

要使注意长久地集中在一个对象上,其实是很困难的。一个人在长时间地注意一个对象的过程中,总包含着一系列注意的起伏波动。注意的这种周期性变化,称之为注意的动摇或注意的起伏。例如,把一只表放在距被试耳朵一定距离的地方,使被试刚能隐约地听到滴答声,被试会有时听到表的声音,有时又听不到,或者感到表的声音一时强,一时弱。注意的动摇可以非常明显地用图2-2演示出来。长时间地盯着这个图看,人们会感觉到中间的正方形一会儿是向里面凹进去的,一 会儿又是向外面凸出来的。

注意对象的特点、主体的精神状态和意志力水平对注意的稳定性都有影响。

(二)注意的广度

注意的广度,又称注意的范围,是指一个人在同一时间内能够清楚地把握注意对象的数量。它反映的是注意品质的空间特征。扩大注意广度,可以提高工作和学习的效率。

注意对象的特点、活动的性质和任务、个体的知识和经验都是影响注意广度的主要因素。一般来说注意的广度随个体年龄的增长而增长。

扩大注意的范围,在学习、工作和生活中具有重要意义。在同样的时间内输入更多的信息,有助于提高学习和工作的效率,学到更多的知识。尤其是从事一些特殊职业的人,比如驾驶员、排字工、打字员等,都需要较大的注意范围。

(三)注意的分配

注意的分配是指在同一时间内把注意指向两种或两种以上的对象和活动。注意的分配在人的实践活动中有重要的现实意义。如教师需要一边讲课,一边注意学生的课堂反应;司机需要一边驾车,一边观察路况。

注意的分配需要一定的条件:

(1)同时进行的几种活动至少有一种应是高度熟练的。这样就可以把注意力集中到自己比较生疏的活动上。

(2)注意的分配还取决于同时进行的几种活动的性质。一般来说,将注意分配到几种动作技能上比较容易,要想将注意分配到几种智力活动上就非常困难。如果所进行的几项活动之间已经形成固定的反应系统或它们之间存在着密切的联系,那么,同时进行这些活动就比较容易,注意的分配也较顺利。

(四)注意的转移

注意的转移是指根据活动任务的要求,有意识地主动地把注意从一个对象转移到另一个对象。例如,在学校课程安排上,如果先上语文课,再上数学课,学生就应根据教学需要,把注意主动及时地从一门课转移到另一门课。在个体从事复杂活动的过程中,注意的转移占据着至关重要的地位。例如,飞行员在处理飞机起飞以及降落的短时间内,注意必须转移二百多次。如果注意的转移不够迅速和准确,那后果将不堪设想。

注意的转移和分心相区别的是:注意的转移是主动地更换注意的对象;而分心却是由于注意受到干扰或影响,被动地离开了需要注意的事物。比方说,你正在写研究报告,需要查某一方面的资料,注意主动地从写研究报告转移到查阅资料上,这是注意的转移;在开会的时候,手机铃声突然响起,注意受到了干扰,被动地离开了当时的会议内容,这是分心。

注意转移的快慢和难易取决于原来注意的紧张程度和引起注意转移的新对象(新活动)的性质。如果原来活动的注意紧张程度高,或对新活动不感兴趣,注意转移就较困难、缓慢。