《公共政策概论》第六章 1.2 公共政策问题的构建、论证与诊断误差

1.2 公共政策问题的构建、论证与诊断误差

构建的步骤

论证

诊断误差

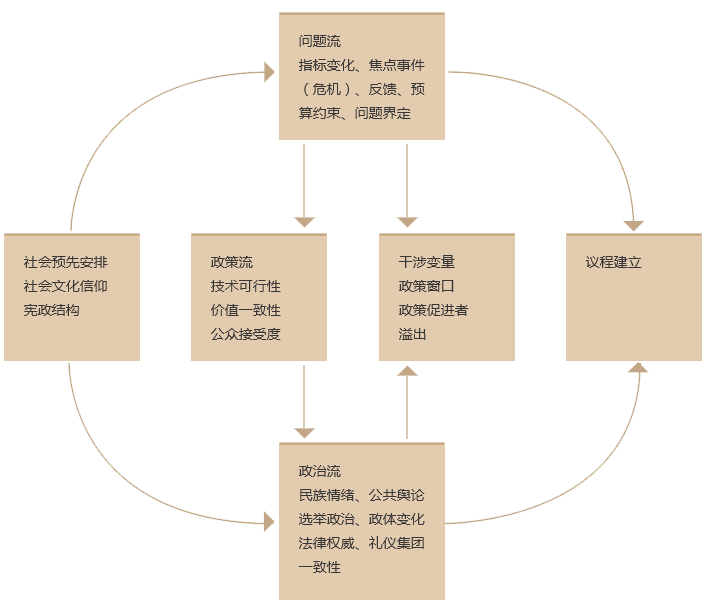

在公共政策过程中,政策问题构建通常由问题感知(problem sensing)、问题搜索(problem search)、问题界定(problem definition)和问题陈述(problem specification)四个相互依存的过程组成;政策问题构建包括问题情境(problem situation)、元问题(metaproblem)、实质问题(substantive problem)和正式问题(formal problem)四种实质内涵。由此,得到了如图6-1所示的政策问题构建的程序。

图6-1政策问题构建的步骤

第一阶段:以“问题感知”体悟“问题情境”。政策问题构建的整个过程有一个前提条件,即认识或“感知”到问题情境的存在。

第二阶段:以“问题搜索”认定“元问题”。此阶段中是以公共政策概念诠释问题情境,使之成为政策分析家所能处理的元问题。政策分析家通常面对的是一个由各种不同意见纠集而成的问题之网,它们是动态的,具有社会性,贯穿政策制定过程始终。事实上,这是一个“元问题”——一个问题的问题,它是结构不良的,因为各个利益相关人对问题的陈述差异很大,好像范围大得难以控制。所以,此阶段的中心任务是要依据政策科学的理论找出结构不良的政策问题,以形成政策分析家感兴趣的元问题。

第三阶段:以“问题界定”发现“实质问题”。此阶段是以专业知识来判断该问题究竟属于哪一个政策领域。若是经济学的范畴,则从供需法则的角度加以分析;若属于政治学的范畴,则要按各利益集团、精英人士或其他社会等级中权力和影响的分布加以分析。不论是选择哪一种概念架构,这个阶段都反映出政策分析家的世界观与意识形态。威廉•N.邓恩曾举例说贫困问题可被定义为下列情况的结果:事故、社会的必然状况、恶人的行为或穷人自己的缺陷等。这些定义都包含了政策分析家的特定世界观或意识形态因素。

第四阶段:以“问题陈述”建立“正式问题”。一旦界定了实质问题,就可以进一步确立更详细、更具体的正式问题。从实质问题到正式问题这个过程称为“问题陈述”,即对实质问题形成一个正式的数学表达模型。对于结构不良的问题来说,此阶段的主要任务不在于得到正确的数学解决方法,而在于界定问题本身的性质。

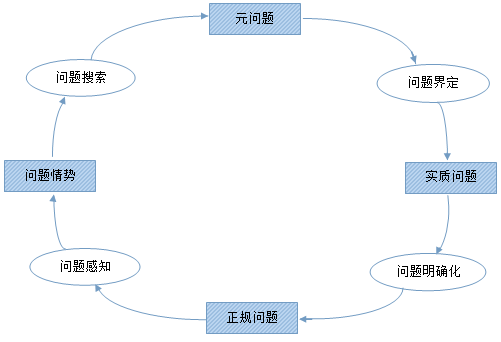

政策问题的论证的复杂性可以通过论证所在的组织层次具体表现出来。

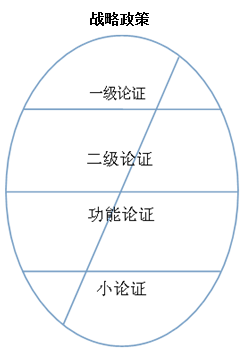

根据类别的等级,可以分为:一级论证、二级论证、功能论证、小论证。

一级论证反映在政府最高层,以确定是否要做某事;二级论证反映在政府机构进行规划时,所优先考虑的背景条件,以及目标群的确定等;功能论证反映在具体规划上;小论证反映在特定项目中

当沿着政策问题论证的层级不断向上时,政策问题越来越表现出更大的关联性、主观性、人为性和动态性。尽管各层次的论证是相互依赖的,但立论不同,政策也不同。有需要战略政策的,也有需要操作政策的。而战略政策决定的结果相对来说是不可逆的,操作政策的结果相对来说是可逆的。

运行(操作)政策

图6-2 政策问题的论证

在政府决策的实践过程中,政策分析家在诊断政策问题时,可能遭遇到许多误差,从而导致对政策问题不能正确地分析与构建。公共政策学者史塔林概括了政策问题诊断误差的多种来源:

1 组织结构(organization structure)

组织结构的问题主要为:第一,层级节制体系(hierarchy)。在过分层级化的组织中,容易造成信息被隐藏,或视寻找新的信息为敌人,而有所谓信息病象的情形,从而使政策问题认定工作无法有效地进行。第二,专业化(specialization)。专业化的结果造成了各部门的本位主义,使正确的信息无法有效地取得,尤其是地理上的区隔造成资源及信息传递上的困难。第三,集权化(centralization)。集权化的情形,使上层的人员信息负载严重,难以获得正确和有效的信息,给科学地认定问题造成困难。

2 意识形态(ideology)

意识形态是指组织成员所共同拥有的一套信仰体系。第一,这种意识形态有其危险性,因为它就像“过滤器”,妨碍了真正信息的传达;第二,过于坚持的信仰,会影响对实际问题的了解,造成认知失去协调(cognitive dissonance),从而使信念和实际现状之间产生强烈的冲突。

3 无知(ignorance)

某些政府官员由于对专业知识并不了解,所以会轻易相信某些错误的媒体报道。由于政府对大众传媒的报道极为重视,如果大众传媒报道的信息不明确,甚至是错误的,就会造成政府官员对问题诊断的错误。

4 信息超载(babel)

政府官员的信息太多,容易造成沟通上的障碍,导致对问题的探讨产生误差。而幕僚人员事先过滤,则又容易造成连续的错误。

5 噪音干扰(noise)

甲想让乙了解某种信息,但乙所得到的和甲的预期不同,同样的原始信息会产生许多不同的意义。由于接受者的认知与人格结构的不同,而使信息有不同的意义。

6 时间落差(lag)

指接收到信息到开始反应之间的时间差距。现在被忽略的问题,将来可能是严重的问题。

7 逃避问题(avoidance)

决策者往往逃避其所不愿意面对的问题,于是对于问题的真相无法真正了解。

8 隐蔽问题(masking problem)

提出某些大家已经知道的问题,来隐蔽事实上的重要问题。

9 虚假问题(pseudo-problem)

解决了错误的问题,但不会对于真正要解决的问题造成伤害。