《心理学》第四章 第三节 遗忘

记忆的内容不能保持或者提取有困难就是遗忘。遗忘与保持相对,保持的丧失就意味着遗忘。信息加工的观点认为,遗忘就是信息提取不出来或提取出现错误。

根据遗忘的程度和性质,可将遗忘分为部分遗忘和完全遗忘、暂时遗忘和永久遗忘。如果记忆过的内容在头脑中留下大部分,只是其中一部分不能回忆或再认,属于部分遗忘。如果全部回忆不起来,属于完全遗忘。如果长时记忆的内容一时不能提取,但在适宜的条件下还可恢复,属于暂时遗忘。如果识记过的内容永远无法恢复,则属于永久遗忘。

遗忘是正常的生理和心理现象。对于那些不必要的、应该淘汰的信息,遗忘是具有积极意义的。它既可以减轻我们的记忆负担,也可以使我们不被杂事所萦绕。但是,对于那些有重要意义的信息(如考试内容、工作计划),遗忘则是具有消极影响的。心理学对遗忘进行研究,主要是为了找到克服其消极影响的方法。

德国心理学家艾宾浩斯(Ebbinghaus)最早对遗忘现象进行了科学的研究并描绘了著名的遗忘曲线。他以自己为被试,独立完成了一系列记忆研究。为了使记忆的研究数量化,他创造了两个重要的工具。第一个是无意义音节,这种无意义音节由两个辅音和一个元音组成,如BOK、HUC、GAV等,采用这种材料的目的是为了避免记忆受到已有知识经验的影响。第二个重要的工具是测量记忆的方法,即节省法。在初次学习阶段,艾宾浩斯每次记忆8组无意义音节,每组13个。他用稳定的速度大声反复阅读无意义音节,直到能连续两次准确无误地背诵为止,然后记录下学习这个音节表所需的时间和遍数。随后,他经过不同的时间间隔对记忆内容进行回忆,发现有些音节被忘掉了,于是重学,直到能够再次背诵为止,这样他就能测量出重新学习该音节表所需的时间和遍数。他以重学比初学节省的时间的百分数作为记忆保存量的指标,采用的计算公式是:

其中,OL为初始学习遍数,RL为重学遍数。比如,如果他初次学会一个无意义音节表需要30遍,一个星期以后只需重学15遍就学会了,那么就说明有50%的节省量:

(30-15)÷30×100%=50%。

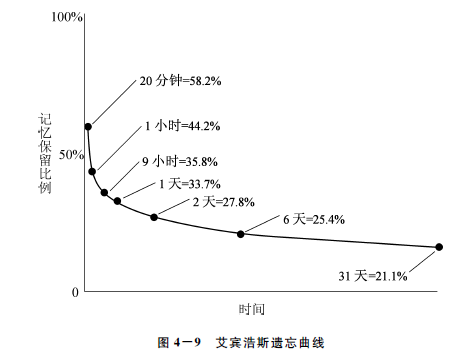

艾宾浩斯根据实验结果绘成了遗忘曲线。从曲线可以看出,遗忘在识记后的最初阶段速度最快,以后逐步变慢。(图4-9)比如,在学习20分钟后遗忘就达到了41.8%,而在31天后遗忘仅达到了78.9%。这一结果对于提高记忆效果有重要意义,它说明,如果我们能够在记忆的最初阶段及时强化,避免快速遗忘,就能够保持更多的信息。

遗忘发生的原因主要有以下几种说法:

(一)编码和提取失败

很多时候,发生遗忘的原因是信息编码的失败。也就是说,信息从来就没有存储在记忆库里。比如,现在请你回忆一下,手机上数字“6”键对应的字母是什么。如果无法回答这个看似简单的问题,你可能会感到很奇怪:自己天天都用手机,怎么一点印象都没有?实际情况很可能是,你从来就没有编码过这个信息,记忆也就无从谈起了。

即使信息得到了编码,也可能因为各种原因无法提取出来。根据编码特异性原则,我们很可能会因为没有适当的提取线索而无法顺利地将信息提取出来。比如,你习惯在宿舍里复习准备期末考试,那么当你真正参加考试时,就很有可能因为提取环境(教室)与编码环境(宿舍)不匹配而导致较差的提取效果,从而影响考试成绩。

(二)消退说

消退说认为,遗忘是记忆痕迹得不到强化而逐渐减弱的结果。学习会导致大脑发生变化,产生记忆痕迹。如果学习的信息能够得到再次的使用和复述,已有的痕迹也就会继续保持;如果学习后长期不再使用,已有的痕迹则会随着时间的延长而衰退。

消退说符合一般常识,因为一些物理的或化学的痕迹会随着时间的延长出现衰退。但是,消退说并不能解释某些记忆现象。比如,为什么有些不再用到的记忆信息会被遗忘,而有些同样不用的信息却会被终生保存?还有一些事件,即使一生只经历一次,每次想起时也会像刚刚发生过一样,历历在目。

(三)干扰说

干扰理论认为,遗忘是因为在学习和回忆之间受到其他刺激的干扰所致。有的时候是新学的信息干扰了已有的信息的记忆,称为倒摄干扰。有的时候是先前学习的材料对识记和回忆后来的学习材料的干扰,称为前摄干扰。在一个经典的实验中,研究者让大学生学习无意义音节,然后让一组学生睡眠八小时,另一组学生则保持清醒,从事日常活动。然后,研究者测试了被试的记忆成绩。结果发现,清醒组的学生记住的单词要比睡眠组的学生少很多。(图4-10)干扰说认为,这种现象是倒摄抑制导致的。因此,对于准备考试的学生,学习完以后应尽可能不再从事其他活动,直接睡觉将有助于保持最好的记忆。

(四) 压抑说

压抑说认为,遗忘是由于情绪或动机的压抑作用引起的。这种理论源自弗洛伊德的精神分析学说。弗洛伊德认为,回忆不愉快的经验会使人回到痛苦的过去,为避免痛苦感受在记忆中再次出现,当事者会拒绝让这些经验信息进入意识,而是通过无意识动机将它们压抑下来。这种现象被称为动机性遗忘。比如,有研究发现,一些经历过战争的士兵会通过压抑的方法将其在战场上遭遇的恐怖事件彻底忘掉。